Sono passati 40 anni dal tragico ritrovamento del corpo senza vita di Aldo Moro, leader della DC. La scoperta dell’omicidio pose fine, almeno apparentemente, al giallo che aveva tenuto l’Italia sulle spine dal rapimento del politico il 16 marzo 1978 al triste epilogo della vicenda con la scoperta del cadavere il 9 maggio dello stesso anno.

L’omicidio è passato alla storia come uno dei crimini più efferati delle Brigate Rosse e degli “anni di piombo”, anni di violenze, estremismi (sia di destra che di sinistra) e corruzione che sconvolsero l’intero Paese e le forze politiche attive in quegli anni, compresa la DC di Aldo Moro.

Moro aveva visto nascere la Repubblica italiana: nel 1946 era stato membro dell’Assemblea Costituente, poi aveva ricoperto l’incarico prima di Ministro della Giustizia e poi di Ministro della Pubblica Istruzione e infine, nel 1959, aveva assunto il ruolo di segretario della Democrazia Cristiana.

Alle elezioni del 1975 il Partito Comunista ottenne un successo senza precedenti. Dalla consapevolezza di non poter formare un governo senza il PCI, nasce la proposta di Moro, passata alla storia come “Compromesso Storico”: un patto tra il suo partito, la DC, e il Partito Comunista per creare un governo stabile. Presto l’estrema sinistra accusò Moro di voler boicottare i comunisti.

La loro protesta culminò nel sequestro del politico, rapito il 16 marzo 1978, giorno in cui era prevista la votazione per la fiducia al governo di solidarietà nazionale presieduto da Giulio Andreotti. Quel giorno, intorno alle 9 del mattino, in via Mario Fani (a Roma) un commando delle Brigate Rosse diresse numerosi colpi di pistola contro gli agenti della scorta di Aldo Moro, Raffaele Iozzino, Oreste Leonardi, Domenico Ricci, Giulio Rivera e Francesco Zizzi, uccidendoli, e sequestrò il leader della DC per poi condurlo al luogo destinato alla sua prigionia, un appartamento in via Montalcini a Roma.

Da quel momento iniziarono i 54 giorni passati alla storia come “la prigionia del popolo”, durante i quali i dibattiti sul da farsi si susseguirono senza sosta: da un lato, la famiglia del sequestrato chiedeva di contrattare con i brigatisti; dall’altro, lo Stato si trovava davanti alla difficile scelta: salvare il politico e cedere ai terroristi o acconsentire alle richieste dei brigatisti?

Il mondo della politica si trovò allora diviso a metà: i democratici cristiani, i socialdemocratici, i liberali e i repubblicani rifiutavano ogni tipo di trattativa, così come gli esponenti del Partito Comunista e del Movimento Sociale Italiano; mentre i socialisti di Bettino Craxi, i radicali, i cattolici progressisti guidati da Raniero La Valle e la sinistra comunista chiedeva un tentativo di comunicazione con i terroristi per salvare Moro. Un tentativo di trattativa venne portato avanti anche dal papa, Paolo VI, ma le sue suppliche e le sue richieste di liberazione non furono sufficienti.

La decisione finale di rifiutare le proposte dei sequestratori, che avevano chiesto uno scambio tra Aldo Moro e alcuni terroristi delle Brigate Rosse rinchiusi in prigione, ebbe conseguenze tragiche: nonostante non tutti i brigatisti coinvolti fossero d’accordo, Moro venne ucciso.

All’alba del 9 maggio, il politico, ingannato con una finta promessa di liberazione, venne fatto entrare nel portabagagli di una Renault 4 rossa, coperto con un lenzuolo e ucciso a colpi di pistola.

Poche ore dopo, intorno alle 12,30 la chiamata del brigatista Valerio Morucci a Francesco Tritto, assistente di Moro, durante la quale venne indicato il luogo in cui era stato lasciato il corpo. Il cadavere venne ritrovato in via Caetani, scelta simbolicamente dai brigatisti perché si trovava a metà tra la sede del Partito Comunista e quella della Democrazia Cristiana.

Lo stesso giorno, Francesco Cossiga diede le dimissioni da ministro dell’Interno. Numerose furono le accuse rivolte alle autorità statali, ritenute colpevoli di non aver fatto abbastanza per salvare Aldo Moro. Anche la famiglia si unì alle proteste contro lo Stato, rifiutandosi perfino di partecipare ai funerali di stato di Moro, celebrati il 13 maggio nella Basilica di San Giovanni in Laterano a Roma.

Le indagini successive al ritrovamento del cadavere fecero emergere i nomi dei coinvolti nel sequestro e nell’uccisione del politico e della scorta. Si trattava di Rita Algranati, Barbara Balzerani, Franco Bonisoli, Anna Laura Braghetti, Alessio Casimirri (latitante in Nicaragua), Raimondo Etro, Adriana Faranda, Raffaele Fiore, Prospero Gallinari (morto nel 2013), Mario Moretti (in semilibertà dal 1994), Valerio Morucci, Bruno Seghetti.

Nonostante tutti i dati emersi, la dinamica del sequestro e dell’omicidio non è ancora del tutto chiara. Sono ancora tanti i dettagli oscuri e le ipotesi al vaglio degli inquirenti: il sospetto che Cossiga sapesse dell’omicidio prima della telefonata delle Brigate Rosse, il presunto tentativo di blitz fermato, le nuove sospette tracce di spari ritrovate nella Renault 4 lo scorso anno sono solo alcuni degli elementi che da quaranta anni generano domande senza risposta e tengono aperto il caso Moro.

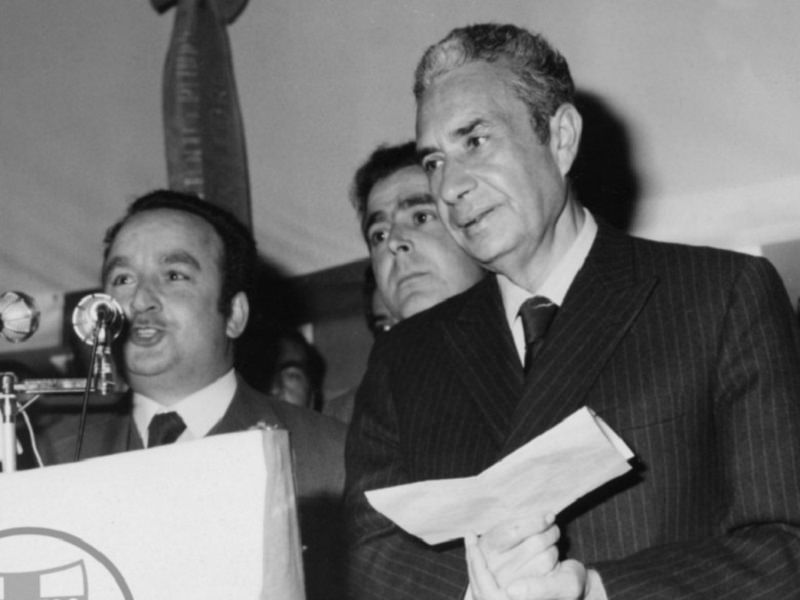

Immagine di repertorio