QUESTO ARTICOLO FA PARTE DEL CONCORSO DIVENTA GIORNALISTA, RISERVATO AGLI STUDENTI DELLE SCUOLE SUPERIORI DELLA PROVINCIA DI CATANIA.

Negli anni ’60, durante il cosiddetto “Sacco”, Palermo non subì una semplice espansione edilizia, ma una riconfigurazione pianificata del suo tessuto sociale ed economico. Ciò che venne propagandato come “progresso” fu, in realtà, un esperimento di ingegneria sociale volto a spezzare le reti di solidarietà popolare e consolidare un sistema di dominio basato sull’accumulazione privata. Al centro di questo processo, un’alleanza tra élite locali, gruppi criminali e attori internazionali trasformò la città in un laboratorio di controllo, dove il cemento divenne lo strumento per cancellare ogni traccia di organizzazione di classe.

È chiaro difatti che quella che venne presentata come “rinascita” fu, in realtà, una guerra silenziosa contro le classi subalterne.

La Sicilia nella morsa della Guerra Fredda: Campo di battaglia del Capitale

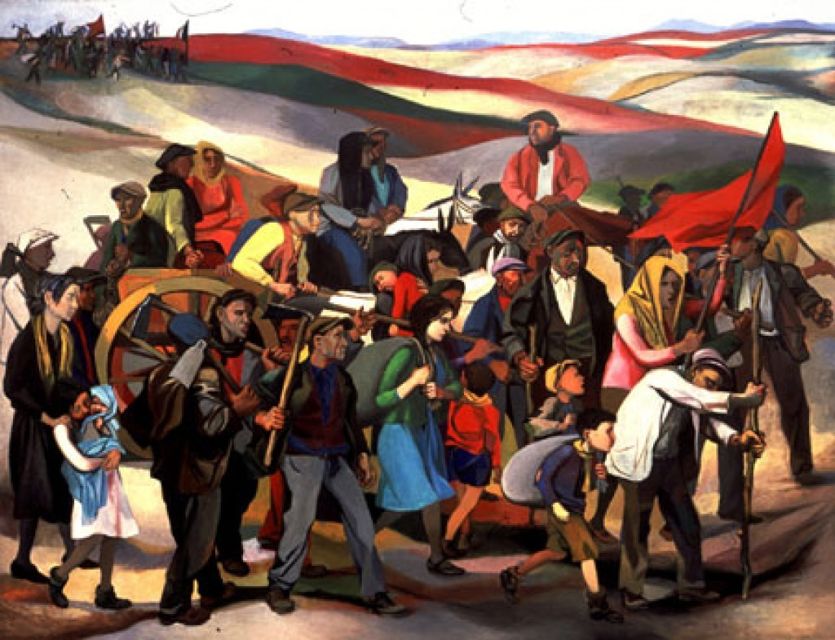

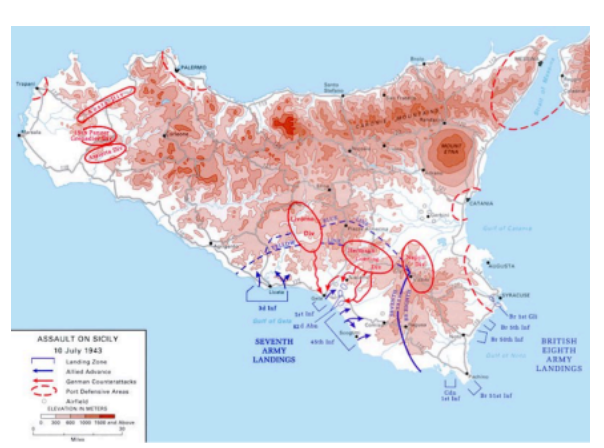

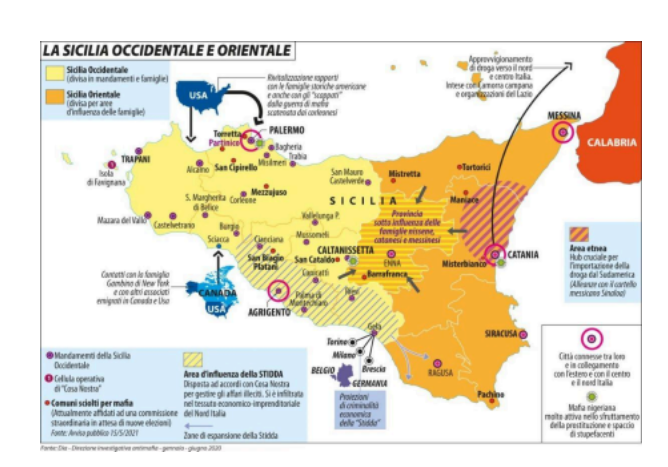

Dopo il 1943, la Sicilia non fu solo un campo di battaglia militare, ma un terreno di scontro tra modelli economici contrapposti. Le lotte contadine per l’applicazione dei decreti Gullo (1944), che imponevano la ridistribuzione delle terre incolte, minacciavano il latifondo e i suoi guardiani: la mafia, riabilitata dagli americani durante lo sbarco alleato grazie all’Operazione Husky, al fine di assicurare attraverso la violenza il controllo militare e sociale dell’isola alle forze alleate. Fonti dell’OSS (precursore della CIA) confermano che figure come Calogero Vizzini, boss di Villalba, furono reinserite nel potere locale in cambio di informazioni sui gruppi comunisti partigiani e controllo del territorio. Il risultato fu immediato: nel 1947, quando il Blocco del Popolo (PCI-PSI) raggiunse il 40% dei consensi, Washington e Roma agirono in sintonia, e la storia dei vincitori fu scritta com’è solito: con il sangue dei vinti.

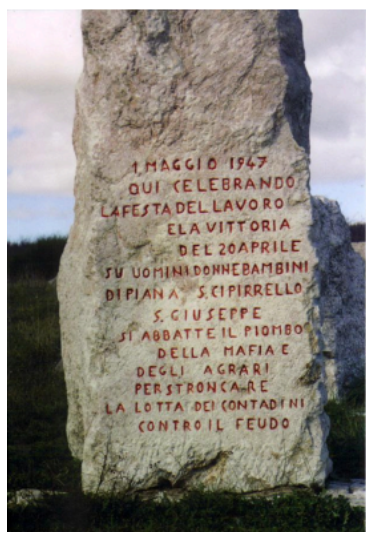

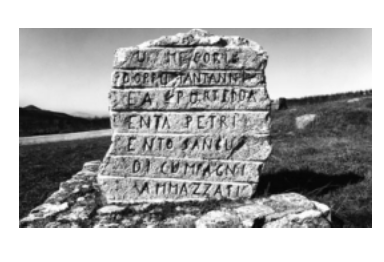

Il massacro di Portella della Ginestra: una strage di classe

Il 1° maggio 1947, mentre i contadini festeggiavano la fine della semifeudale mezzadria, 11 corpi caddero sotto i colpi di mitra americani. La strage di Portella non fu un “eccesso” del banditismo, ma un attacco pianificato contro un movimento che reclamava la riforma agraria, e non fu assolutamente un episodio isolato. Questi undici morti, tra cui la piccola Margherita Clesceri, segnarono l’inizio di una strategia repressiva senza eguali che gettò le basi per campagne di controllo sociale le cui iterazioni possiamo rivedere tanto nel Vietnam quanto in Iraq. Documenti desecretati nel 2000 provano che le armi della strage – mitragliatrici Thompson – provenivano dai depositi USA di Niscemi, gestiti dalla 2677th Regiment OSS. In un cablogramma dell’ambasciatore James Dunn al Dipartimento di Stato commenta entusiasta della strage: «L’azione ha destabilizzato il fronte rosso». Nei mesi successivi, 43 sezioni del PCI chiusero, mentre la mafia, guidata da uomini come Genco Russo, riprese il controllo delle campagne attraverso l’assassinio mirato di sindacalisti e dei comunisti eversivi.

L’effetto fu immediato: i comitati contadini, che organizzavano scioperi a oltranza per l’applicazione dei decreti Gullo (1944) sulla ripartizione dei raccolti, vennero decimati. Le cooperative agricole — nate per sottrarre i braccianti allo sfruttamento dei gabelloti — furono incendiate. Il messaggio era chiaro: qualsiasi tentativo di ridistribuzione delle ricchezze sarebbe stato soffocato nel sangue.

Il Sacco di Palermo: Il Piano Regolatore come Arma di Classe

Con le campagne “pacificate”, la città divenne il nuovo obiettivo. I quartieri popolari di Palermo – Albergheria, Kalsa, Ballarò – erano reti viventi di mutualismo: cooperative di consumo, scuole serali, sedi della CGIL. Per distruggerli, si scelse un metodo sistematico.

Il sindaco Salvo Lima, uomo di Giulio Andreotti, e l’assessore Vito Ciancimino, già condannato per associazione mafiosa, approvarono nel 1957 un piano regolatore che autorizzava 4.200 licenze edilizie, di cui il 52% assegnate a cinque clan: i Costanzo, i Salvo, i Di Cristina, i Greco e gli stessi Lima. Interi isolati del centro storico, inclusi palazzi settecenteschi, furono demoliti per far posto a costruzioni speculative. I dati del Comune rivelano che tra il 1959 e il 1963, 25.000 residenti furono sfrattati con la forza e trasferiti in periferie come lo Zen, progettato senza scuole, ospedali o trasporti.

Il finanziamento di questa operazione venne garantito da fondi deviati del Piano Marshall. L’American Italian Labor Council (AILC), legato alla CIA, dirottò 2,5 miliardi di lire (equivalenti a 20 milioni di dollari odierni) verso società come la Edilizia Moderna S.p.A. di Francesco Vassallo, noto costruttore mafioso. In parallelo, aziende statunitensi come la Morrison-Knudsen (coinvolta nella ricostruzione post-bellica) vinsero appalti per infrastrutture strategiche, tra cui la base NATO di Sigonella.

Dalla lupara ai bonifici: la nuova faccia della violenza sociale

La trasformazione urbana non fu casuale. I cortili interni, dove le comunità organizzavano mense popolari e assemblee, furono sostituiti da palazzi a ballatoio senza spazi comuni. La sociologa Renate Siebert ha documentato come, nel rione Danisinni, 300 famiglie furono disperse in 15 quartieri diversi per rompere i legami di vicinato. Intanto, al posto delle botteghe artigiane sorsero attività gestite da prestanomi mafiosi, finanziati da prestiti della Cassa di Risparmio di Palermo, controllata dal banchiere Michele Sindona, futuro socio di Cosa Nostra.

L’intervento USA non si limitò ai fondi. L’architetto George Patton Jr. (figlio del generale) collaborò con lo studio di Giò Ponti a progetti che teorizzavano la “città funzionale”, un modello urbano che scoraggiava la socializzazione. L’Hilton di via Roma, inaugurato nel 1965 su terreni espropriati a pescatori, divenne il simbolo di questa gentrificazione anticomunista: un luogo per élite straniere, sorvegliato da guardie armate. Quindi la nuova urbanistica non era solo banalmente brutta: era funzionale ad un progetto distruttivo. Distruggendo i cortili si spezzava infatti la trasmissione della cultura proletaria. I palazzi a ballatoio, senza spazi verdi, costringevano i figli degli operai a giocare in strada, esposti al controllo della criminalità.

La nuova mafia del Neoliberismo e il futuro che ci attende

Oggi, mentre i turisti fotografano i murales di via Maqueda, pochi sanno che quel “decoro” nasconde sfratti mascherati. I fondi europei per la rigenerazione urbana finiscono in mani private, come il gruppo Fintecna, erede dei palazzinari anni ’60. I pescatori di Acqua dei Corsari, cacciati per far posto a yacht club, sopravvivono con lavori precari nei cantieri navali controllati dai clan.

Quella che chiamano “mafia del cemento” è l’ultima fase di un ciclo tipico delle crisi capitalistiche: ieri si uccideva per le terre, oggi si specula sulle azioni bancarie. Ma nelle periferie, tra le crepe dei palazzi, resistono frammenti di memoria: assemblee di quartiere che rifiutano le grandi opere, cooperative che occupano cascine abbandonate. Sono semi di un’altra Sicilia, che ricorda ciò che il potere ha sempre temuto: uniti, i senza terra possono diventare padroni del loro futuro.

Gli effetti di quegli anni sono, tra l’altro, tangibilmente misurabili: Lo Zen ospita 30.000 persone con un tasso di disoccupazione del 58%, mentre il centro storico ha perso il 70% dei residenti. La mafia, ora legittimata come “imprenditoria”, controlla il 40% degli appalti pubblici attraverso società come la Condotte d’Acqua di Salvatore Ligresti, finanziatore di Forza Italia.

Ma la memoria resiste. Nel 2022, gli abitanti dell’Albergheria hanno occupato Palazzo Galletti, un ex brodo mafioso, trasformandolo in centro sociale. A Portella della Ginestra, ogni 1° maggio migliaia di persone ricordano i caduti, mentre cooperative come Libera Terra coltivano terreni confiscati alla mafia. Non è tutto oro ciò che luccica però, e per quanto la speranza possa tentare è chiaro che davanti a poteri del genere la riforma e nemmeno la resistenza potranno mai bastare.

La lezione è chiara e la rivediamo chiaramente anche oggi : ciò che fu presentato come “sviluppo” fu una guerra di classe condotta con bulldozer e mitragliatrici. Senza verità su quel passato, ogni discorso sul futuro di Palermo, come di ogni altra terra, resterà incompleto.

Il cemento è stato l’arma del potere del capitale per distruggere il tessuto sociale della città e riorganizzarlo secondo le esigenze di chi voleva mantenere il controllo. Dietro ogni palazzo costruito negli anni ’60 c’è una storia di violenza, dietro ogni quartiere demolito c’è la volontà di cancellare un pezzo di storia. Palermo non è stata vittima della modernità, ma di un esperimento di ingegneria sociale in cui la mafia, la politica e i servizi segreti hanno collaborato per creare un nuovo ordine economico e politico. E finché non verrà riconosciuto che questa distruzione non è stata casuale, sarà impossibile pensare anche solo ad una mera ricostruzione, figuriamoci ad una vera rivoluzione.

Tiziano Di Marco 4^D – Convitto Nazionale Mario Cutelli Catania (CT)