L’equilibrio precario del vivere si siede solo su comando del dovere. Chiamano crisi esistenziale il disagio di abitare nel mondo. Qualsiasi momento non è mai quello giusto, la deriva nasce insieme al primo vagito, forse perché piantare il seme nel terreno fecondo è piuttosto difficile, se non addirittura improbabile. Dalla prima impronta in poi l’incipit del cammino si dimostra ostile quando, con falsa accoglienza, offre il suo abbraccio.

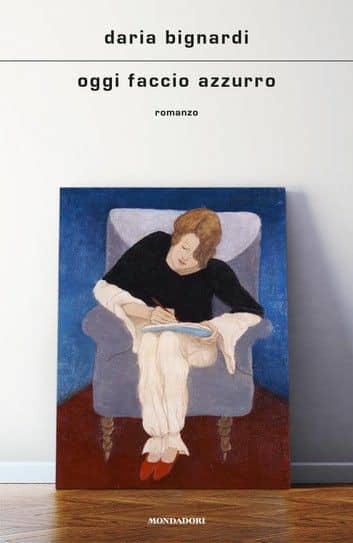

Più che un romanzo, “Oggi faccio azzurro” di Daria Bignardi è un compendio di vissuti liberati dalla tortura di sopportare il dolore con tutte le realtà concrete e quelle date in pasto alla notte. C’è un “noi” da tenere per mano, da impedirne la fuga verso nidi di aquile imboscati sotto le coperte di piume innocenti.

La scrittura si concentra sul malessere psicologico della protagonista, Galla, come l’imperatrice romana Galla Placidia, venti anni di matrimonio dissolti nel nulla con un addio più breve delle cinque lettere che lo compongono. Lui si chiama Doug, non sarà più Galla la beneficiaria di quel nome ma una segretaria molto più giovane di colei che è ormai a tutti gli effetti una ex. Galla non si permette di esplodere, non si accende di rabbia. Siede sul lettino della dottoressa Anna Del Fante e, con tutta calma, libera dalle asole i bottoni della sua immaginaria prigione.

“Quando si ama così tanto qualcuno, resta tuo di diritto, per sempre. È la legge della giungla”.

Una dopo l’altra, le quiete disperazioni si sfiniscono sul lettino della psicanalista in lutto per la morte del marito in un incidente stradale. La professione indossa un camice costretto ad ascoltare la voce di un dolore estraneo, relegando in un angolo il chiasso della frattura del cuore.

Il pomeriggio scivola in fretta davanti a due vedove allo specchio: l’epilogo infausto del matrimonio di Galla si confronta con l’evento luttuoso della dottoressa. Il fazzoletto non ha scuse, deve soccorrere le acque del fiume impotente che si accorge di non saper nuotare proprio quando si trova ad un passo dalla distesa blu. È la fine o forse l’inizio di una nuova stagione alleggerita dal peso di un inverno avaro di neve felice. La metà di uno è sempre uno, scrive il lutto intestardito a morire se e quando vorrà.

Quando il 13 di un agosto inclemente Galla viene raggiunta dalla Voce, il lettino della psicanalista si prepara ad accogliere l’eco antico della tempesta. A quanto pare non è mai stato firmato nessun armistizio sopra le macerie del vivere, sconfitta sì, ma cenere determinata a mai spegnere il rogo.

“Le cose succedono, e quando succedono si governano. La vita è come l’atelier di un pittore: ci sono tele appoggiate alla parete e altre sul cavalletto, in lavorazione. Ci sono i colori, le tavolozze, i modelli. E l’ispirazione, che guida l’autore dentro l’avventura della sua opera”.

Galla trema, Galla cospira contro se stessa dandosi colpe che non ha. Pensieri suicidi suggeriscono di calare il sipario sulla luna allergica al giorno, sfidare due piani e poi il salto nel mondo dei giusti. È il suo momento. La Voce interpreta il ruolo promosso a personaggio del film per cultori dei fenomeni soprannaturali.

Non è una visione, ancora meno miraggio vagante, si chiama Gabriele Münter ed è stata la compagna del pittore di origine russa Vasilij Kandinskij. Per il poeta della tela sono due i colori che plasmano lo spazio sopra l’orizzonte: il rosso e l’azzurro. Il primo aggiunge calore alla privazione subita dal secondo. Sacro e profano si limitano e si dilatano lontano dalla relazione che, stanca di fissare il vuoto, li raggiunge nell’acquerello in posa per stupire.

Come Galla, Gabriele ha vissuto l’agonia dell’abbandono. Il pittore la lasciò per un’altra donna, Nina, da cui ebbe un figlio morto in tenera età. La Voce s’impossessa della mente di Galla, l’ugola insolente di Gabriele Münter, è morta da anni nella casa che condivise con il suo Vasilij. Fu durante un viaggio in Germania che Galla visitò i luoghi dove visse la donna tradita, il museo Lenbachhaus dove sono esposti i quadri della pittrice innamorata del celebre fondatore della pittura astratta.

La sfortunata conobbe l’amore felice, ma a differenza di Galla non ebbe mai pensieri suicidi rannicchiata in un angolo del suo salotto.

“Buttaci lui dal balcone” spunta la Voce quando resto troppe ore sul divano a osservare la magnolia grandiflora del cortile. “Anch’io volevo morire quando Vasilji se n’è andato. Non posso pensare che cent’anni dopo siamo ancora messe così”.

Quattro occhi puntati sullo stesso dolore guardano in modo diverso se non addirittura opposto quale battaglia consumare, la ricerca dell’arma migliore per salvare la vittima anziché il carnefice. Una delle tante tregue dei viaggi mentali di Galla si sposta sulle necessità del prossimo al fine di dare un senso alle ore mentalmente instabili. L’esperienza di volontariato nel carcere di San Vittore le dona un sussurro di pace simile a quello percepito sul lettino della dottoressa Anna Del Fante. Le nervose odissee dei detenuti segnati dalla colpa ispirano sentimenti di compassione verso intere famiglie separate da un intreccio di sbarre. Dentro il carcere si consuma la pena dell’azione ribelle alla coscienza civile prigioniera del reato.

“In carcere ti accorgi che è un caso non essere nati nel posto sbagliato, e ti rendi conto della fortuna enorme che hai. Forse è per questo che quelli che vengono da fuori sono tutti gentili, concentrati, strani”.

La sala d’attesa della dottoressa Del Fante brulica dei respiri agitati di due pazienti del “prima” e del “dopo” l’ora di psicanalisi su appuntamento di Galla. Sono Bianca e Nicola, lei un’adolescente alle prese con le prime ansie inevitabilmente tradotte in attacchi di panico, lui un “tombeur de femmes” a tappe di uno, non più di due appuntamenti galanti.

Tre identità separate si alternano sul lettino della Verità preso in consegna dalla lettura del neurone stordito. Nasce così la convivenza del pensiero evaso dalla sua dimora.

“Per venti minuti ho avuto una famiglia, e mi è piaciuto”.

Più storie in una storia, così tante che nemmeno la brezza delle pagine in cammino basta a tenere unito, se c’è, il filo in comune. Considerarla espressione di una narrativa singolare oppure lo specchio di una comunità disagiata?

Il consulto trova risposta nelle fragilità condivise come unico mezzo per indebolire il punto focale della sofferenza. Mano nella mano l’infermo resta sul bordo del baratro respinto dalla morte, l’alito mesto insiste tutto il tempo di compiere la penitenza, poi cede attirato dalla resurrezione dell’amor proprio.