Solo dopo aver vissuto una manciata di tempo riesce possibile interpretare il progetto dei giorni. Uno dopo l’altro, uno più uno, perché tenere accanto o sentire addosso sono concetti paralleli che non s’incontrano mai.

La fame e la sete possono camminare insieme o fondersi in un’arsura vorace. Forse è questo l’abbandono, il raccolto di uno, due, e poi ancora uno, ancora due raduni di povertà. Miserie confezionate dalla vita in carta regalo destinata al macero.

Le case crollano a partire dai tetti, crollano trascinando con sé le poche certezze che un tiepido calore, nel tempo, non ha seminato invano.

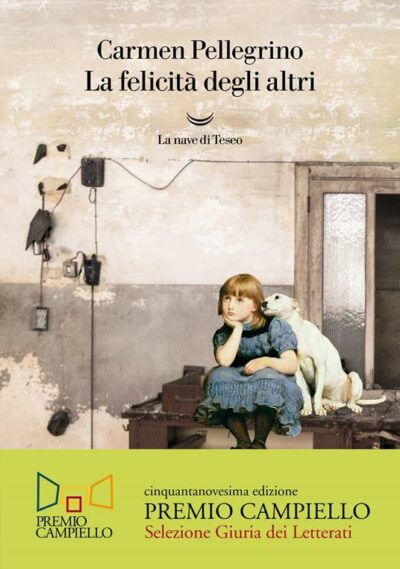

Finalista del Premio Campiello 2021, proposto da Alessandra Tedesco al Premio Strega 2021, “La felicità degli altri” di Carmen Pellegrino veste di grigio il campo neutro delle ombre. Le radici deboli delle proprie forze vivono la notte sotto il cielo azzurro per tutti. Anzi. Chiedono all’anima di concedere ascolto alle repliche delle sere scure.

Cittadina del suo piccolo mondo, fin da bambina Cloe ha imparato a viaggiare con valigie diverse per forma e colore che, anziché accoglierla nel nido senza spigoli, l’hanno spinta nella voragine del nulla. Dal grembo materno alla casa-famiglia il trasloco è stato organizzato per dare voce alla chiave della prigione. Di chi la colpa? A chi spetta fare luce sulla verità?

Una madre crudele, l’abbandono sofferto chiede oasi di riposo prima di interrogare le macerie di un’infanzia a singhiozzo, l’altalena di sfumature incolori sembrava non fermare mai il suo dispetto alla felicità.

Clotilde piccola Cloe porta in tasca dieci piccoli anni, inseguita dai fantasmi nel salto sulle pozzanghere imboccate dai ricordi di solo fango. Parte distratta di una famiglia apparente, Cloe si ritrova figlia adottiva del mondo sordo alle sensibilità gridate a tutta voce per raggiungere nulla. L’ingresso della solitudine annuncia un libro aperto sulla prima pagina fresca di stampa: da questo momento la scrittura dovrà seguire un calendario disposto a cancellare i ricordi dei tramonti usurati per concedersi alla promessa del sole, tepore sicuro e mai, mai, pericolosa lingua di fuoco.

Attorno a Cloe diverse figure scavano nel giardino che un tempo fu bosco pauroso, conciliando le tappe per guardarsi indietro con un balcone malfermo proiettato sul futuro. Accorgersi di essere particelle insostituibili della clessidra che contiene parole, fatti e speranze, è il primo passo verso il recupero dell’anima ferita in sala d’attesa.

Clotilde ha trent’anni. Dopo un percorso di vita disordinato per città e paesi lontani, la ricerca di risposte sotto lenzuola sbagliate, Cloe cresce inseguita dal disagio ingombrante di essere viva. Il bisogno d’amore confonde lo sguardo di chi sceglie lo specchio come giudice di un tribunale privato. Ad imbrattare la cornice del quadro ci pensa il fallimento di un matrimonio, il viaggio comincia a spazientirsi, la valigia disfatta è ormai un tir pieno di vissuto irreale.

“Solo che il verbo amare non ammette imposizioni, dato che l’amore è un sentimento che sfugge, si inabissa, ricompare e nessuno sa dove zampillerà, non esiste un test attendibile per segnalare se e quanto ne spetti a ognuno. Così, se qualcuno non ti ama, qualcun altro potrà farlo al suo posto, perlomeno potrà provarci“.

“Io stessa potrei fare un tentativo: in un giorno qualunque, in un posto qualunque, se andassi oltre queste mia coltre d’odio, se guardassi qualcuno negli occhi, nuda dei miei dolori, potrei addirittura iniziare ad amare“.

Nel passo incurante del tempo Venezia sta aspettando. Nella città lagunare Cloe incontra il “professor T.” docente di Estetica dell’ ombra all’Università. Non conosceremo il suo nome, impareremo ad amare il superstite del naufragio di un’anima in travaglio. Due fiori d’inverno, Cloe e il Professor T., occuperanno due spazi abbandonati nel torbido, due solitudini sotto la luce fioca della stella svogliata scoprono che l’ombra, se condivisa, scrive una scía di luce presagio di salvezza in ascesa.

“Veda,” riprese, “io penso che l’idea che esista il tempo non sia che una superbia. Ci arroghiamo il diritto di sequenziare il semplice alternarsi del giorno e della notte in ore, minuti, istanti che fuggono sempre in avanti. Se possiamo fare questo, se possiamo perfino a correggere le stagioni, perché non potremmo mandarla indietro, ammesso che esista, questa diceria che chiamiamo tempo?“.

“Abbiamo i sensi irritati dalla luce, accecati da fonti luminose che perseguitano l’ombra. Rifuggiamo l’oscurità come se temessimo di venirne risucchiati”.

Il Prof. T. relatore qualificato su “L’estetica dell’ombra” sembra voler evocare “L’elogio dell’ombra” di Jorge Luis Borges, l’opera sulla ricerca dell’origine del dolore, fondamento della naturale essenza dell’essere umano. Dalla sofferenza si avvia un processo di formazione responsabile di un futuro scremato dalle spine lasciate fiorire per nutrire la pena.

Una lenta ricostruzione sulle stesse macerie che hanno distrutto produce l’anastilosi, ossia “rimettere insieme i pezzi originali del tuo edificio distrutto, elemento per elemento, se le condizioni lo consentiranno“.

È un lavoro duro risorgere dai fantasmi colpevoli di aver sottratto presenze agli innocenti in ostaggio di sabbie mobili. Scendere e risalire ha richiesto stagioni moltiplicate decenni di volte, l’angoscia, l’affanno, la pace incredula dei limiti superati. Che la Verità possa nascondersi tra le pieghe invisibili dell’inconscio è principio suscettibile di essere smascherato.

Nel romanzo di Carmen Pellegrino la parola d’ordine “passato” porta a scandagliare l’intimità con se stessi man mano che ci si addentra nella radice generosa di dolore. Da lì, nell’inferno a cui è stato permesso di bruciare le risorse del bene, in compagnia dello spirito umile di un’altra coscienza, evapora la memoria della tribolazione.

Fonte foto Google/Ibs