Se hai un quesito medico, invia la tua domanda a ilmedicorisponde@newsicilia.it e torna a visitare il nostro giornale Domenica mattina!

Mi è stata diagnosticata una retinite sierosa centrale. Di che si tratta? (R.A.)

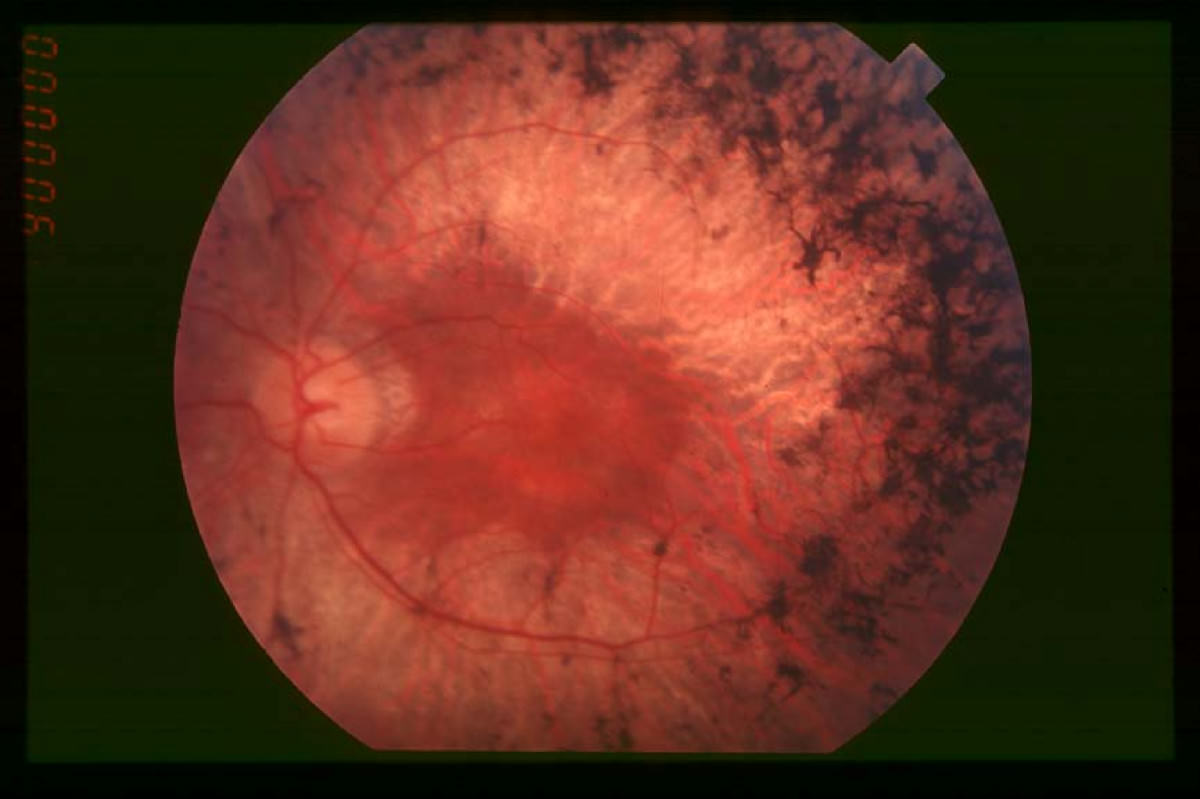

La corioretinopatia sierosa centrale (CSC) o retinite sierosa centrale è una malattia oculare che causa una riduzione della visione centrale spesso temporanea e solitamente a un solo occhio. È caratterizzata, nelle fasi di attività, dalla presenza di passaggio di liquido sotto la retina, che tende ad accumularsi sotto la macula. A ciò consegue una visione offuscata o distorta, con riduzione dell’acutezza visiva che può permanere anche dopo il riassorbimento del fluido. La CSC è una malattia che colpisce prevalentemente il maschio adulto (30-50 anni) ed è la principale malattia della macula nel giovane non diabetico e non miope. La CSC colpisce più spesso persone particolarmente attive, che mostrano un atteggiamento competitivo, e sono facili allo stress. Le donne sono colpite con minore frequenza. Costituiscono fattori di rischio condizioni che comportino un aumento del cortisolo ematico come gravidanza, sindrome di Cushing, lupus eritematoso sistemico, emodialisi, trapianto di organi e naturalmente l’assunzione di corticosteroidi. Nel caso delle donne l’età di insorgenza è spesso superiore ai 50 anni. Le cause della patologia non sono ben definite. È stato ipotizzato un possibile ruolo di generici fattori di stress legati ad un eccesso o forse ad una aumentata sensibilità a ormoni quali cortisolo, catecolamine, mineralcorticooidi, glucocorticoidi. Alcuni autori hanno messo in evidenza una correlazione con l’infezione da Helicobacter pylori. Sembra inoltre che vi possa essere una causa iatrogena, da effetti collaterali ed indesiderati di alcuni farmaci, come ad esempio i glucocorticoidi. Inoltre è stato osservata una sua correlazione allo stato di gravidanza: in tali casi il disturbo termina al momento del parto, anche se in rari casi si sono osservate recidive. Gli esami diagnostici a cui sottoporre il paziente sono: l’OCT e la fluorangiografia. L’OCT è una tecnica diagnostica non invasiva che può essere utile per individuare e monitorare in modo obiettivo e misurabile il sollevamento retinico maculare nel follow-up dei pazienti con CSC. È in grado di evidenziare anche minimi distacchi del neuroepitelio non apprezzabili all’osservazione diretta del fondo oculare. L’OCT rende anche evidenti quelle alterazioni strutturali retiniche (alterazioni degenerative e atrofia dei fotorecettori, degenerazione cistoide) che sono alla base del mancato recupero funzionale dopo eventuale risoluzione del distacco. La fluorangiografia e l’angiografia con verde di indocianina sono esami fondamentali per un corretto inquadramento della malattia e soprattutto per stabilire se e come trattarla. Si tratta di esami che prevedono l’iniezioni in vena di due coloranti (fluoresceina e indocianina) che una volta in circolo raggiungono l’occhio. Grazie a questi esami è possibile individuare in modo preciso le zone di epitelio pigmentato retinico e coroide malate e programmare il trattamento più opportuno. Nessun trattamento medico si è dimostrato finora utile per la CSC. I corticosteroidi (cortisone) per via sistemica hanno dimostrato di peggiorare la CSC. Altre terapie suggerite come beta-bloccanti ed acetozolamide (diamox) si sono rivelate inefficaci. Quando non si risolve spontaneamente nel giro di 1-2 mesi deve essere trattata. I trattamenti a disposizione sono la fotocoagulazione laser e la terapia fotodinamica. Scopo del trattamento è indurre il riassorbimento del fluido in modo tale che la retina torni ad aderire all’epitelio pigmentato retinico dopo di che se i fotorecettori non hanno sofferto molto si può verificare un miglioramento anche significativo della vista. I trattamenti laser si eseguono sulla guida dell’angiografia, dell’autofluorescenza e dell’OCT.La fotocoagulazione laser è indicata in tutti quei casi in cui la zona di epitelio pigmentato retinico malato è focale, unica e abbastanza lontana dalla fovea che è il centro della retina. Contrariamente all’utilizzo della fotocoagulazione laser in altre patologie retiniche, non è necessario usare alte energie ma semplicemente una lieve bruciatura della zona interessata. La terapia fotodinamica si utilizza invece nei casi in cui la malattia tende a cronicizzare a seguito di una sofferenza più estesa dell’epitelio pigmentato retinico che si accompagna di solito ad un importante aumento della permeabilità della coroide. In questo caso il trattamento viene eseguito sotto la guida dell’angiografia con verde di indocianina. La terapia fotodinamica consiste nella somministrazione in una vena del braccio di un farmaco fotosensiblizzante (verteporfina). Dopo circa 10 minuti dalla infusione del farmaco le zone di epitelio pigmentato retinico e/o coroide malate vengono irradiate con un laser non termico che ha la funzione di attivare il farmaco che nel frattempo è giunto all’occhio. Il farmaco attivato irrigidisce la parete dei vasi coroideali riducendone la permeabilità.Si tratta di terapie particolari che necessitano di oculisti che abbiano una particolare esperienza nella gestione della malattie della macula e della retina e soprattutto una lunga esperienza nella corretta valutazione delle angiografie retiniche. Queste terapie non necessitano di ricovero, si eseguono in ambulatorio e non sono dolorose.

Soffro di alluce valgo bilaterale. Che devo fare? (S.V.)

L’alluce valgo è una deformazione del piede costituita dall’allontanamento della testa del primo metatarso dalle altre.[1] È inesatto dire che l’alluce valgo sia ereditario, più esatto è parlare di predisposizione ereditaria di lassità legamentosa e muscolare dei flessori dell’alluce e dei muscoli della volta plantare. Un piede piatto (o valgo) condizionerà sicuramente la lunghezza dei suddetti legamenti e muscoli che a loro volta potranno permettere al primo dito un atteggiamento in valgismo. In conseguenza di ciò l’avampiede si allarga a ventaglio dando vita alla tipica protuberanza che caratterizza tale affezione. Inoltre la base d’appoggio dell’alluce soprastante si sposta, provocando la deviazione del dito verso l’esterno. Il primo metatarso e l’alluce non sono più allineati ma formano tra loro un angolo detto di valgismo da cui prende nome la deformità. L’alluce valgo colpisce prevalentemente le donne in età adulta. Le forme che si manifestano in giovane età sono più spesso quelle congenite. Il sintomo principale è il dolore che è evidente anche a riposo. In seguito si manifesta tumefazione e arrossamento. Vari sono i trattamenti possibili, possono essere utili i massaggi freddi locali, la somministrazione di FANS e infiltrazioni di corticosteroidi. Vi sono inoltre misure non invasive correttive come la ginnastica e la scelta di calzature comode che possono aiutare nei casi meno gravi. La deformazione in stato avanzato, soprattutto in caso di dolore acuto e continuo[2], può esser corretta tramite intervento chirurgico. Il tutore è un apparecchio ortopedico correttivo e come tale nel tempo progressivamente migliora l’aspetto estetico e funzionale del piede.

Se hai un quesito medico, invia la tua domanda a ilmedicorisponde@newsicilia.it e torna a visitare il nostro giornale Domenica mattina!