L’ordigno che divise il mondo, che trasuda potere, che incute terrore. Con oggi, sono trascorsi 73 anni dal primo giorno in cui gli Stati Uniti d’America lanciarono la prima bomba all’idrogeno. Ivy Mike: un nome e una garanzia, ma di distruzione.

Una bomba 500 volte più potente rispetto a quella che, sganciata a Hiroshima e Nagasaki, pose fine al secondo grande conflitto mondiale. L’arma termonucleare venne lanciata su un’isoletta disabitata del Pacifico, nell’atollo di Enewetak, aprendo le porte a un conflitto nucleare che avrebbe segnato la storia del Novecento.

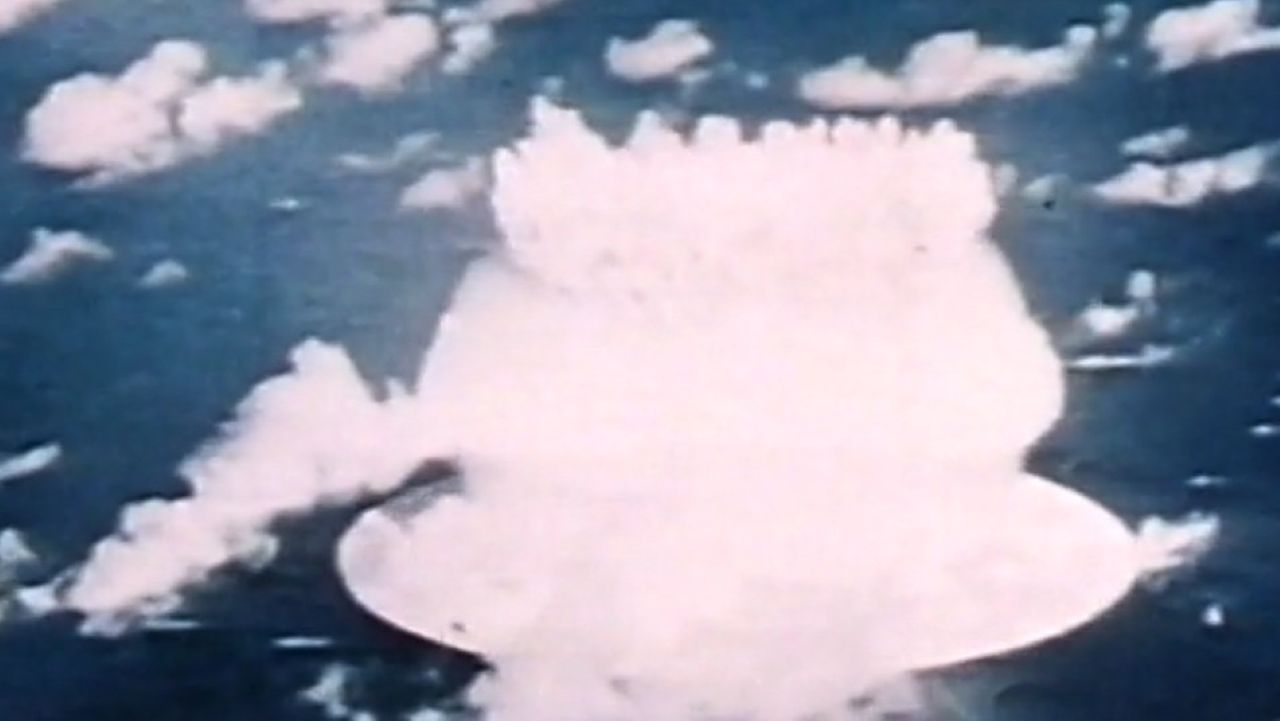

L’esplosione termonucleare all’atollo di Bikini

L’ordigno fu il culmine di anni di ricerche condotte dal Los Alamos National Laboratory, sotto la guida del fisico Edward Teller, considerato il “padre della bomba H”. L’obiettivo era semplice ma spaventoso: superare i limiti dell’atomica, creare un’arma di potenza inimmaginabile, capace di liberare l’energia delle reazioni di fusione nucleare, le stesse che alimentano il Sole. A differenza delle bombe di Hiroshima e Nagasaki, basate sulla fissione, Ivy Mike utilizzava isotopi (cioè varianti con stesso numero di protoni ma diversi di neutroni) di idrogeno (deuterio e trizio), che fusi tra loro producevano una quantità di energia immensamente superiore.

L’esplosione, avvenuta alle 7:15 del mattino, cancellò letteralmente l’isola. Una palla di fuoco di cinque chilometri di diametro, un’onda d’urto devastante e un fungo atomico alto oltre 40 chilometri trasformarono il luogo in un deserto radioattivo. Il calore fu tale da vaporizzare l’intera isola e far fondere il corallo, lasciando un cratere largo quasi due chilometri e profondo più di cinquanta metri. I militari americani osservarono a distanza l’evento, consapevoli di aver varcato una soglia irreversibile nella storia dell’umanità.

Conseguenze disastrose

L’esperimento, parte dell’“Operazione Ivy”, oltre a essere una dimostrazione scientifica, era un messaggio politico. Nel pieno della Guerra Fredda, gli Stati Uniti volevano ribadire la propria superiorità tecnologica sull’Unione Sovietica, che tre anni prima aveva sorpreso il mondo testando la sua prima bomba atomica. Con Ivy Mike, Washington alzava la posta in gioco: iniziava la corsa al terrore, quella deterrenza basata sull’equilibrio del terrore che avrebbe segnato decenni di tensione tra le due superpotenze.

Ma l’esperimento ebbe anche conseguenze umane e ambientali drammatiche. Sebbene l’atollo fosse disabitato, i test successivi condotti nella stessa area contaminarono le acque, la fauna marina e le popolazioni locali delle Isole Marshall. Migliaia di persone furono costrette a lasciare la propria terra, vittime di una radioattività invisibile ma letale. Ancora oggi, a più di settant’anni di distanza, Enewetak resta un luogo fantasma: la vegetazione è tornata, ma i livelli di cesio e stronzio nel terreno rendono impossibile ogni forma stabile di vita.

E l’Unione Sovietica, rispose…

Ivy Mike fu un punto di non ritorno. Dopo quel primo novembre, il mondo comprese che la distruzione poteva raggiungere proporzioni planetarie. Gli esperimenti si moltiplicarono, e nel 1961 l’Unione Sovietica rispose con la “Zar Bomba”, un ordigno ancora più potente, capace di distruggere una città intera con un solo colpo. Da quel momento, il pianeta visse sotto la costante minaccia di un conflitto atomico globale.

Eppure, paradossalmente, fu proprio la paura generata da Ivy Mike a evitare una terza guerra mondiale. L’orrore della potenza termonucleare spinse le nazioni a sedersi ai tavoli dei negoziati, a firmare trattati di non proliferazione e a discutere di disarmo. Ma il rischio non è mai davvero svanito.

Fonte foto Archivio Quirinale